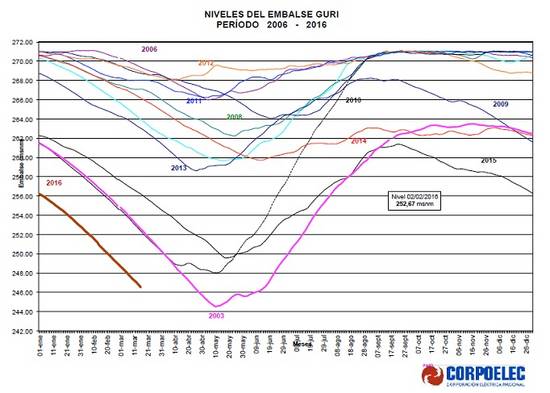

El manejo de la crisis eléctrica que atraviesa el país sudamericano tiene dos precedentes: 2003 y 2010. Entonces el gobierno del presidente Hugo Chávez se resistió a racionar a gran escala hasta último minuto, agotando las reservas de agua del embalse de Guri, en el suroriente del país. En 2016 la historia se repite, pero con mayor intensidad: la cota de la represa es la más baja de los últimos 20 años y se encuentra en niveles de emergencia. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, intenta maniobrar hasta que lleguen las lluvias, mientras queda en evidencia el vacío técnico que dejó la eliminación de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados.

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Fue una reunión inusual. Un ingeniero jubilado de la industria eléctrica venezolana fue invitado a brindar sus conocimientos operativos al denominado Estado Mayor Eléctrico, un conjunto de militares, ministros y funcionarios que maneja el sistema interconectado nacional. Ocurrió el lunes 29 de febrero de 2016, en la sede del Ministerio de Energía Eléctrica, la antigua sede de la Electricidad de Caracas.

A la cabeza de la cita estaba el mayor general de la Guardia Nacional y actual ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Hubo varias presentaciones sobre la situación de emergencia eléctrica del país. Muchos datos técnicos fueron expuestos, entre ellos la demanda y oferta de energía del país, la generación hidráulica y térmica, el caudal de Guri que se turbina, la producción eléctrica de Guayana y del suroccidente de Venezuela. Pero una preocupación sobresalió: la cota o nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Guri, que ha venido descendiendo drásticamente en los últimos meses debido a la dura sequía, poniendo en riesgo el suministro eléctrico del país, ya que al menos la mitad del consumo es generado por la presa del estado Bolívar.

César Cardozo, el ingeniero convocado a la reunión, conoce esa variable muy bien. Fue gerente de electromecánica de la central de Guri en la década de los años 80. Entonces fue el encargado de “estrenar” varias de las turbinas cuyos rendimientos podrían verse afectados en las próximas semanas, en caso de que las lluvias no inicien pronto.

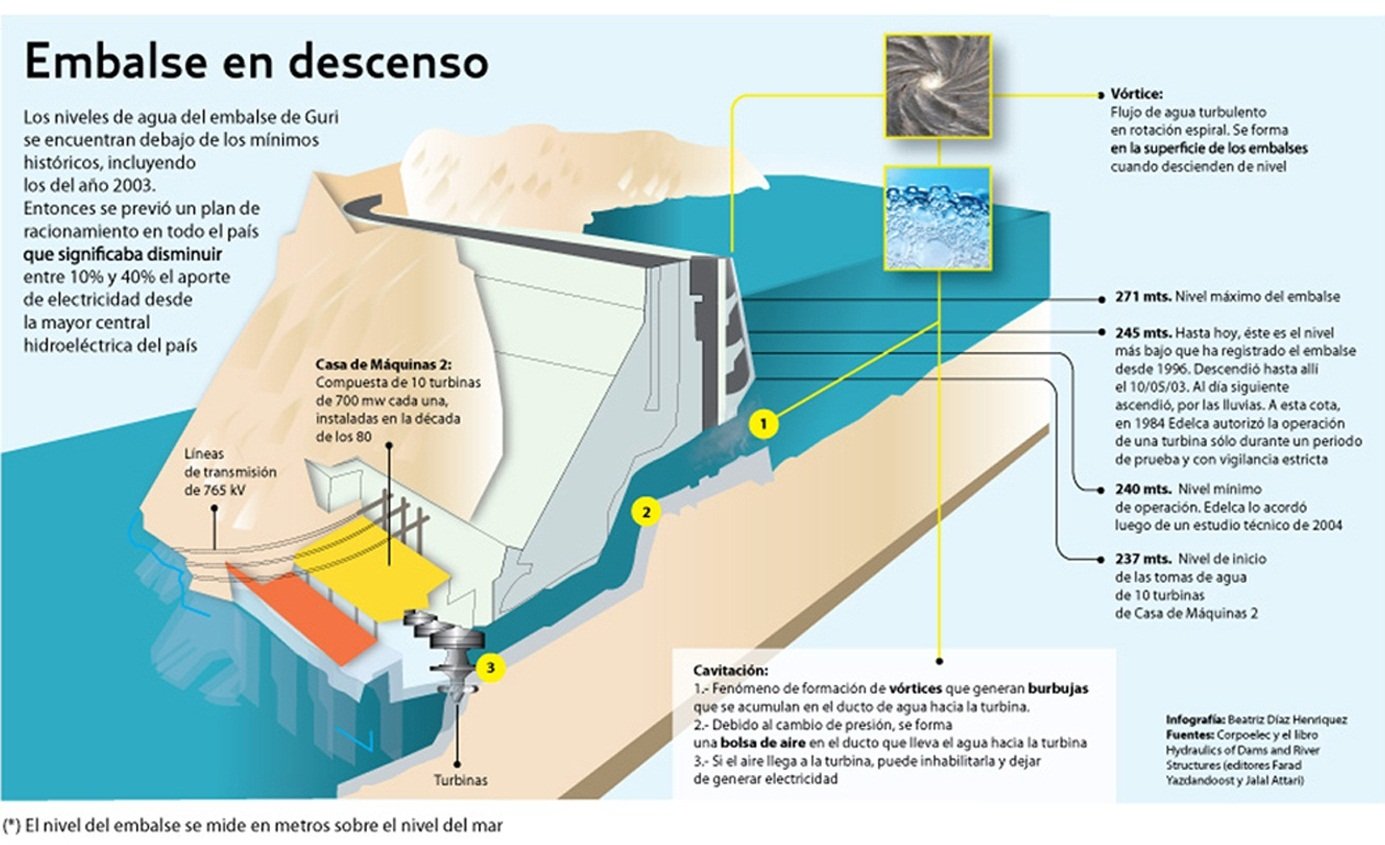

Ese “estreno” ocurrió en 1984, cuando una de las últimas turbinas de Guri en ser instalada (de las 10 de Casa de Máquinas 1, ver infografía), la número 11, fue entregada por el fabricante a Edelca, la operadora de la represa. Las pruebas de funcionamiento fue un proceso complejo. El fabricante recomendó que la turbina tuviera al menos 10 metros de sumergencia (agua por encima). Luego de varias negociaciones, y a riesgo propio tomado por Edelca, las pruebas se hicieron por debajo de lo indicado, con vigilancia estricta y sólo por un periodo determinado. Entonces el embalse tenía un nivel de 240 metros sobre el nivel del mar (msnm).

El dato

es relevante, por cuanto desde 2002 Edelca (ahora Corpoelec) manejó la cota de

245 msnm como la de “emergencia” para el embalse, y la de 240 msnm como la de

“emergencia extrema”. Ambas cotas implican racionamientos fuertes en el país,

más aún del que se aplica desde hace varios años, especialmente en la provincia.

El mismo Motta Domínguez asomó la escala de lo que sucedería de llegarse a esos

niveles. “Si no se toman las acciones, las primeras semanas o a mediados de

abril podríamos tener un colapso eléctrico”, dijo el 19 de febrero. Un mes

después de la declaración, Motta Domínguez intentó recoger sus palabras. “Han

tratado de manipular la información tratando de provocar un caos: que viene un

mega apagón”.

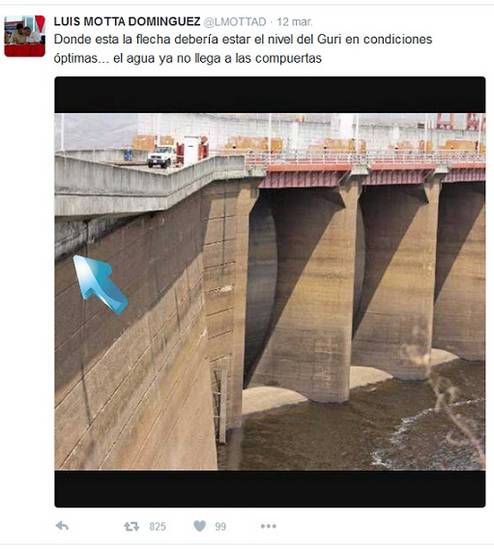

Esta semana el nivel llegó a 246 msnm y resta un

mes de sequía según los pronósticos de los hidrometereólogos. Por eso en la

reunión que dirigió Motta Domínguez, reseñada por el departamento de prensa de

Corpoelec, salió a relucir el tema de la autorización de la extinta Edelca para

operar a esa cota o nivel del embalse (240 msnm) y de la posibilidad de hacerlo

hoy en día. ¿Sería posible?, fue la consulta oficial.

Cardozo indicó que ese escenario no era recomendable. Las circunstancias actuales (de demanda energética, de condiciones de las turbinas, de caudal, de operatividad del sistema, incluso de fuga de talento) son muy distintas a las de los años ochenta. En rigor, aquella operación de 1984 había sido autorizada excepcionalmente, por un período de prueba.

El experto ingeniero no fue el único que manifestó su desacuerdo. Antonio Nakoul, vicepresidente de Corpoelec, se sumó, y agregó que pondría su cargo a la orden si tal decisión fuese tomada. Nadie lo secundó.

La cota del embalse de Guri se ha convertido en uno de los indicadores más monitoreados, a la par del valor del dólar en el mercado negro, desde inicios de este año. Especialistas y población en general manifiestan estar reviviendo la crisis eléctrica más cercana, la de 2010, e incluso otra, la de 2003, que se vio encubierta por el paro petrolero y los efectos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Sin embargo, la situación hoy en día es más grave que entonces: en 2016 el embalse se ha vaciado a una mayor velocidad y, en contraste con ambos años, no se han anunciado públicamente planes de racionamiento eléctrico nacional o contingencias para la ciudadanía, más allá de los exhortos a ahorrar energía, el recorte de horario para los funcionarios y centros comerciales. Parte de la inacción quizás provenga de la parálisis que encierra el estado de ánimo de la Presidencia de la República. Pero también se debe a la politización y desprofesionalización del sistema eléctrico que se inició en 2001 con el desmantelamiento de la Oficina de Operación del Sistema Interconectado (Opsis), un centro de operaciones creado en 1968, responsable de planificar y manejar el sistema eléctrico.

Por más de tres décadas Opsis se encargó de dirigir el flujo de la electricidad a las regiones según la producción de las empresas, supervisar su producción y garantizar la seguridad del servicio. Estaba dotado de una plataforma tecnológica que procesaba cada dos segundos la información de las distintas compañías eléctricas (Enelven, Edelca, Cadafe y la Electricidad de Caracas) para tomar decisiones rápidas y precisas.

Con la data entregada por la red de monitoreo ambiental de Edelca, la Opsis podía proyectar qué años habría sequía y cuánto racionar. Con esa información, la oficina podía planificar el crecimiento de la demanda y la necesidad de construir nuevas centrales hidroeléctricas para complementar la generación de Guri y no depender tanto de ella.

Su naturaleza colegiada y desvinculada de nexo directo con el Ejecutivo le otorgó libertad de acción para decidir racionamientos. “Siempre prevaleció lo técnico sobre lo político”, relató Gilberto Flores, quien además de haber sido gerente general de Opsis, trabajó en las direcciones de mantenimiento, despacho de carga y planificación de Edelca. “Nunca antes de 1999 algún Presidente o ministro se inmiscuyó en nuestras decisiones”, agregó.

La visión centralizada del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013) terminó con esa prerrogativa. El primer capítulo del choque de trenes que desnaturalizó su misión ocurrió a finales de 2001. 15 años después –aún con miles de millones de dólares invertidos en plantas eléctricas y centrales hidroeléctricas que no arrancan (como Tocoma) – el país se enfrenta al vacío que dejó.

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día del atentado de Al Qaida a las torres del World Trade Center de Nueva York, ocurrió un altercado en el Ministerio de Energía y Minas, que marcó lo que vendría después. Luego de varios meses de trabajo, la gerencia de Opsis presentó al ministro de entonces, Álvaro Silva Calderón, y al viceministro de energía, José Luis Pacheco, un documento –encargado por el Ejecutivo– sobre la situación eléctrica y recomendaciones para mejorar el sistema, incluyendo las bases de una nueva ley para el área, proyectos necesarios a futuro (como Tocoma) y hasta la propuesta de una Opsis modernizada, incluyendo tabulaciones salariales.

Tras una discusión sobre esos salarios, el viceministro Pacheco desechó el documento en una papelera, aduciendo que eran muy altos. “Ustedes deben pagar mejores sueldos para mantener un personal de primera calidad que garantice la seguridad del sistema eléctrico”, le contestó Flores al viceministro Pacheco. “Si no, y por otras cosas también, van a acabar con el sistema eléctrico”, recuerda que le advirtió.

Un mes después, el 12 de noviembre, ocurrió otra desavenencia. El año 2001 había sido muy seco, y el personal de Opsis preparó análisis y proyecciones para prever planes de racionamiento para 2002 y 2003 para cuidar el embalse de Guri y no agotarlo para los años siguientes. De su manejo apropiado en período de sequía y su recuperación anual en periodo de lluvias depende la calidad del servicio eléctrico. Ese día el gerente tomó la decisión de racionar 200 megawatios en todo el país debido a que la central termoeléctrica de Planta Centro (Puerto Cabello, con una capacidad instalada de 2.000 megawatios), no estaba operativa.

“Eso causó una gran molestia en el gobierno, que a toda costa no quería racionar, debido al costo político que eso generaba. Y el 15 de noviembre nos llegó una carta a Opsis donde nos revocaba la potestad de ordenar racionamientos firmada por el ministro Silva Calderón”, recuerda Miguel Lara, ex gerente de operaciones de la oficina para entonces. Su jefe, Flores, no se quedó de brazos cruzados. “Fui a hablar con Alí Rodríguez, entonces secretario general de la OPEP y a quien conocía desde sus tiempos de diputado de la Causa R. Le hice ver el error que estaban cometiendo. Pero fue inútil. No revirtieron la decisión. Y eso que él había comprendido muy bien el rol de Opsis”, relata Flores con decepción.

Después de 33 años, la decisión de los racionamientos pasó a manos del Ministerio de Energía y Minas, que no tenía departamento especializado en electricidad, sino una oficina menor. “Hubo que aceptar la medida. A partir de allí no se racionó más con criterio de ahorro para el embalse. Se acabó la operación técnica y empezó un proceso de centralización a través del cual el gobierno abusó y continúa abusando del sistema eléctrico y vaciando el embalse de Guri cada vez más”, recuerda Lara. El historial de asesoría de Opsis a los sistemas eléctricos de España, Ecuador, Colombia y Cuba también quedó cerrado.

Para inicios de 2002 los programas de simulación instalados en el sistema de Opsis arrojaban un año seco. Además, el sistema de monitoreo de la cuenca del Caroní, que tenía más de 100 estaciones y era sobrevolada por helicópteros con regularidad, registraba que los caudales del río no serían favorables. Así, las cosas, habría un embalse menos lleno para 2003.

Atada de manos para racionar, la gerencia de Opsis envió comunicaciones al alto gobierno, alertándoles de la necesidad de no explotar el Guri en demasía, incorporar desarrollos térmicos y acelerar proyectos nuevos. El 18 de mayo de 2002, la cota del embalse llegó al nivel más bajo de su historia: 249 msnm.

Previendo el futuro, en julio de 2002 Opsis advirtió al Ejecutivo de lo peor: que el embalse llegaría a la cota crítica de 245 msnm en 2003. “Les explicamos que eso significaba tener que apagar 8 turbinas de Casa de Máquinas II, para evitarles daños. En total, unos 4 mil megawatios menos de electricidad para el país, la mitad de lo que produce Guri. Era algo duro, pero necesario”, recuerda Lara. Y para la población, eso se traducía en la necesidad de aplicar niveles de racionamiento en todo el país entre el 10% y el 40%. (ver infografía). Aun así, la política de no racionar se mantuvo en pie.

El 10 de mayo de 2003, el equipo de Opsis y los trabajadores de Guri vieron cómo la cota del embalse descendió a un nivel muchísimo más bajo que 2002: 244,55 msnm. Unos centímetros menos que la cota de emergencia que Edelca había visualizado como crítica en 1984. El embalse se había vaciado por un uso excesivo.

Pero ese día no fue el más tenso para operadores e ingenieros de Guri. Una semana antes de ese 10 de mayo las lluvias habían comenzado en las cabeceras del Caroní y se sabía que el embalse no bajaría más. Más bien fueron las semanas previas de abril las más angustiosas, cuando los programas de simulación arrojaron la posibilidad de que el embalse llegara a 237 msnm, que es el nivel de las tomas de los ductos hacia las turbinas, una altura a la cual puede entrarles aire y generar daño. “La orden del Ejecutivo se mantenía en no parar las máquinas para no racionar”, rememoró Lara.

A partir de ese día el entonces presidente de Edelca, Oswaldo Artiles, ordenó vigilar el embalse las 24 horas con largavistas para medir los remolinos o vórtices que se empezaban a formar en la superficie del embalse. Ambos son la manifestación de un fenómeno al que todo profesional ligado a una represa hidroeléctrica teme: la cavitación. Los remolinos pueden generar burbujas que, al descender hasta la turbina, dañan sus elementos. En el mejor de los casos, las burbujas horadan la superficie metálica de los componentes, tras lo cual la turbina debe ser detenida y reparada. En el peor de los casos, se genera una bolsa de aire que puede implosionar, dañar permanentemente la turbina y hasta generar un accidente. En las dos situaciones, la turbina vibra y emite un ruido inusual.

“Acordamos que nos avisaran cuando los vórtices estuvieran muy grandes”, recuerda Lara. Si los ruidos y la cavitación comenzaban, el procedimiento era cerrar gobernadores (un componente) y bajar las compuertas para turbinar menos agua. El efecto es que el sistema genera menos potencia y, por ende, menos electricidad. De inmediato los gerentes del despacho de Guri debían decidir cuántas turbinas apagar. Ese año de 2003 Edelca manejó la posibilidad de parar una unidad por una semana e iniciar racionamientos, aun contraviniendo la orden del Ejecutivo.

Ingenieros consultados traen a colación varios accidentes ocurridos por vibraciones en las turbinas. Uno de los más graves ocurrió en Rusia en 2009, en la central hidroeléctrica Sayano-Sushenskaya, con el mismo tipo de turbinas de Guri. La investigación del accidente indicó que una de ellas, que venía presentando fallas reiteradas durante varios años, vibró hasta desprenderse, ocasionando la inundación de la casa de máquinas, la muerte de 12 personas y la desaparición de otras 50.

La extrema situación de tres años secos seguidos -2001, 2002 y 2003- motivó al equipo de Opsis a diseñar una regla de operación para el embalse, según las cotas. Se construyó un modelo a escala de una turbina para estudiar el efecto de los vórtices y las burbujas de aire. El estudio arrojó un rango de operación según las cotas y el caudal turbinado. “De este análisis surgió la regla de no operar por debajo de 240 msnm”, indicó Lara.

“Por sus declaraciones, deduzco que Motta Domínguez tiene la intención de operar a esa cota”, afirma Lara. La maniobra es peligrosa porque está a escasos 4 metros de las bocas de tomas de los ductos que conducen a las turbinas, con lo cual, dependiendo de la velocidad del cauce, la entrada de aire es más probable. “Yo le hago un ruego cargado de angustia para que no lo haga. Es una ingeniería muy fina la que se necesita para hacerlo, extremadamente delicada y que necesita mucha experticia. Confío en que los ingenieros se nieguen a operar a esos niveles y alerten cuando escuchen un ruido. Son sus vidas las que pueden estar en riesgo. Pero noto que hay mucha sumisión”.

Por debajo de esa cota, el país queda a media luz, dice Alberto De Lima, ex jefe de Opsis y experto en el área. “Hay que apagar 8 turbinas de Guri, que equivalen a 5.000 megawatios de electricidad, lo que significa más de la mitad de lo que produce Guri. Eso es una tragedia. Adicionalmente habría que parar parte de las turbinas de las represas que están aguas abajo, Macagua y Caruachi. Corpoelec debió preservar el embalse en agosto del año pasado y racionar desde entonces”, dijo.

¿Qué implica eso para los ciudadanos? “No habrá un apagón”, indica Flores. “Será algo más desordenado y extendido que los racionamientos que ya empezamos a vivir”, agrega. Un apagón se genera tras una falla puntual, explica, como las ocurridas a finales de 2013, que afectaron a más de 18 estados durante varias horas de un día. Más bien vendrían racionamientos rotativos en todo el país, por periodos de 2 a 6 horas, dependiendo de la intensidad de las lluvias que vengan. Los cortes serán más prolongados en la provincia. Y pareciera que ya empezaron, hace una semana, por la proximidad de llegar la semana que viene a la cota 245 msnm.

Fuentes indican que el Ejecutivo ordenó un racionamiento de 700 megawatios en todo el país, aprovechando el asueto de Semana Santa. En Guayana esto se ha traducido en cortes de electricidad a la población entre 5:00 y 7:00 pm y 3:00 a 5 am. Lo mismo indican reportes de usuarios en Zulia esta semana. Esto se complementó el 18 de marzo con el apagado de cuatro turbinas de Guri, las más viejas y de menos poder, instaladas en la Casa de Máquinas I, que fue uno de los escenarios evaluados por Motta Dominguez en la reunión del 29 de febrero. El mismo ministro lo anunció por Twitter, alegando que es un “mantenimiento programado”.

A Caracas intentarán protegerla, indican los expertos, como ha ocurrido durante décadas. Fuentes relacionadas a Corpoelec indican que hay un plan para reforzar a la ciudad con un suministro eléctrico directo adicional de la planta termoeléctrica de Tacoa (estado Vargas). El miedo al caos de una Caracas a oscuras espanta al gobierno. “En 2001 tenían miedo de que el racionamiento eventualmente tumbara al gobierno”, recuerda Flores.

“Esta crisis fue anunciada. Desde los años 80 comenzamos a visualizar que las fallas serían mayores. Se lo dijimos al gobierno de Rafael Caldera, a finales de los años 90. Nos reunimos con la academia, las universidades, los políticos, y luego con todas las autoridades del gobierno de Hugo Chávez”, recuerda Flores. Tocoma, la central hidroeléctrica que debió entrar en operación en 2007 no está culminada, a pesar de haberse invertido 7.000 millones de dólares allí. Y más de 40 mil millones de dólares pagados en plantas termoeléctricas en todo el país no han servido para compensar la labor de la central de Guri.

Y hay un contexto poco resaltado que agrava el tema. La página de Opsis, que mostraba la producción de electricidad de Guri, el consumo del país, así como informes y otras variables, fue clausurada en 2011. Además, existe un clima de terror entre los trabajadores de Guri y, en general, de Corpoelec. Muy pocos se atreven a intercambiar comunicación con periodistas, teniendo el artículo 108 de la Ley del Servicio Eléctrico como contexto: “Cualquiera que indebidamente y con perjuicio para la Repu?blica, haya revelado secretos concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes al sistema, será castigado con prisión de ocho a dieciséis años”.

Luego de los apagones de 2013, varios trabajadores fueron imputados como responsables de las fallas. Lara, junto a los ingenieros Víctor Poleo y José Manuel Aller, fueron citados al Servicio Bolivariano de Inteligencia y se les advirtió de no seguir dando declaraciones al respecto. Aún así, los consultados concluyen que los efectos del colapso del sistema eléctrico comenzaron a asomarse hace unos años ya con los cortes anunciados y sin anunciar en la provincia; las bajadas de tensión que se observan a diario en el suministro; la explosión de transformadores en las subestaciones; la falta de vigilancia del tendido eléctrico; y el deterioro del sistema de distribución, que genera cortes forzados del servicio como los que ha vivido Caracas en los últimos meses (El Rosal, Chacao, 23 de Enero y Catia).

José Pedroza, del departamento de proyectos de Edelca-Corpoelec en Puerto Ordaz, refrenda las opiniones técnicas de Lara, Flores y De Lima, y confirma que la crisis está centralizada en manos de Motta Domínguez. “Hay preocupación. Por debajo de la cota 245 msnm puede haber vibraciones en la turbina. De llegar el caso, la decisión de parar las máquinas es del ministro. Él está haciendo lo que procede, que es generar electricidad con las máquinas más eficientes. No hay nada más que hacer frente a una situación climática como ésta”, dice.

Alexander Arcia, presidente del Sindicato de Edelca en Puerto Ordaz, asegura que los trabajadores serán los primeros en denunciar acciones que comprometan la operatividad de las turbinas. Aunque afirma que Motta Domínguez es “radical y no escucha a nadie”, agrega: “No creo que haya gerencia tan irresponsable que ponga a las turbinas a operar a la cota 240 msnm”.

Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.

El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.

Un filtración de documentos a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela y El Confidencial, de España, demuestra que Nervis Villalobos, acusado en España y Estados Unidos de blanqueo de capitales y corrupción internacional, maneja en bancos suizos una fortuna que amasó a la sombra del control cambiario venezolano y comisiones para conseguir licitaciones

El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, famoso por haber "rescatado" al gobierno de Hugo Chávez con la venta de plantas eléctricas de dudosa calidad y funcionamiento mueve a través de Suiza gran parte de los beneficios de aquella alianza con el chavismo y la petrolera rusa Gazprom mientras es investigado por el blanqueo de capitales

La empresa de servicios petroleros Trenaco, registrada en Colombia y Suiza, apareció de la nada en 2015 para alzarse con el más apetecido proyecto de la petrolera estatal venezolana, por 4.500 millones de dólares. Cuando el contrato se cayó, sin embargo, Trenaco desapareció casi como vino. Aunque se desconoce cómo pudo una compañía inexperta y desconocida conquistar una asignación tan colosal como especializada, se supone que estaba bien relacionada. Algunas de esas relaciones se dejan entrever en los llamados Panama Papers.

El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.

Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.

Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.

La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.

Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.

La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.