Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Hay palabras que funcionan como códigos secretos, talismanes o bastones de apoyo en travesías peligrosas. La que utilizan los caminantes venezolanos en las carreteras es un sinónimo de “familia” o de “comunidad”. No conviene revelar el término preciso, porque es lo primero que gritan al trepar a las tractomulas para que los demás migrantes sepan que son de los mismos y no de los otros: los colombianos que los discriminan y atracan en la ruta. “Familia”, dicen rápido, para calmar el nerviosismo de los viajeros y reconocerse como miembros de una misma tribu ambulante.

Durante los primeros años del éxodo venezolano hacia el resto de países de la región, la mayoría de caminantes eran hombres jóvenes. Pero poco a poco empezaron a verse más mujeres recorriendo el borde de la vía, más parejas, más familias con niños pequeños. Algunos ya daban sus propios pasos, otros iban en coches o en las panzas redondas de sus mamás, que buscaban parir en un lugar mejor.

Subir y bajar cordilleras andinas no es lo más recomendable para una mujer encinta. Pero tampoco conviene quedarse en un país donde las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) hacen limpieza social en los barrios populares y no hay con qué alimentar a dos niños, y a otro que viene en camino. Por esos motivos, Chamita y el El Negro –como se dicen cariñosamente– decidieron emigrar cuando ella iba por el quinto mes de embarazo.

Tenían muchas dudas y poca experiencia. Ella recién había cumplido 21 años y él 23. No sabían cuánto tardarían en llegar a Ecuador, donde vivía un primo de él que le ofreció trabajo como asistente de conductor de camión. Pero sí sabían que tenían que irse juntos. La familia era lo más importante, quizás porque había sido algo tan esquivo para ambos, desde niños.

El primer viaje empezó mal porque tuvieron que dejar a la niña de un año –hija de Chamita con otro muchacho que había sido asesinado en el barrio– con un hombre mayor que se aprovechó de Chamita, de su vulnerabilidad cuando quedó viuda, pobre y sin trabajo estable, para que lo designaran custodio legal de la menor. Continuó peor cuando otra pareja de venezolanos trató de raptar al niño de cuatro años –hijo de Chamita con otro padre que jamás lo reconoció– para venderlo a una red de trata de menores en el sur de Bogotá. Y terminó en tragedia a la salida de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, cuando Chamita perdió a la bebé que llevaba en la panza.

La hoja de ingreso al Hospital Universitario del Valle data del 31 de octubre de 2020. Dice que la paciente de nacionalidad venezolana llevaba 28 semanas de embarazo, aproximadamente, y que en las últimas 18 horas había empezado un trabajo de parto y se observaban cambios cervicales. Rompió fuente apenas la bajaron de la ambulancia y entró en el ascensor. Se asustó al ver cómo salía sangre coagulada de su útero. El informe clínico dice que el líquido amniótico estaba “meconiado”.

Ya en la sala de cirugía, le hicieron el tacto. El feto estaba en posición podálica, es decir, todavía no se había dado la vuelta para nacer. Era una niña y su corazón había dejado de latir. A Chamita la hicieron pujar y cuando la bebé salió, tenía un hueco en la cabeza. Su mamá se acordó de todos los sobresaltos que había sufrido por viajar en tractomulas, por carreteras llenas de huecos, y de las piedras que les habían lanzado por “venecos” a la entrada de Ibagué, una ciudad montañera del Tolima, en el centro occidente de Colombia. No sabía decirle a los médicos cuál de todos los golpes sufridos podía haber alcanzado a su hija.

Apenas El Negro vio a la bebé muerta, la agarró y empezó a gritar: “¡Mi hija está viva y nos vamos!”. Tuvieron que llamar a la policía porque él corría con ella por todo el hospital. Lo amenazaron con tranquilizarlo a la brava, si no podía calmarse. Luego le entregaron una orden médica con las recomendaciones de cuidado y medicinas para Chamita. Le dieron dinero para “comprar la droga”, y a él le pareció muy raro que le dieran una licencia para ir a comprarse un porro.

A Chamita le dieron de alta después de un día de reposo. Pero antes le preguntaron si quería planificar, y dadas las circunstancias, aunque es cristiana, dijo que sí. Le metieron un dispositivo plástico de hormonas en el brazo, que se sentía como un gusanito duro debajo de la piel. Le dolía y a veces se le dormían los dedos de la mano izquierda. Le dolía más haber perdido a su bebé por andar “muleando” y le dolía también haber dejado a su otra hijita en Venezuela y en malas manos.

Después de la pérdida, Chamita y El Negro empezaron a pelear más de lo normal y decidieron separarse un tiempo. Él continuó el viaje hasta Ecuador y ella se fue con su hijo para Medellín, la capital de Antioquia, a vender dulces en los semáforos. Unas semanas después, El Negro le escribió por Facebook arrepentido. Le hacían mucha falta, ella y el niño –que le decía papá–, y le pidió que volvieran. Ella le dijo que sí, pero le puso una condición: “Vuelvo, si me ayudas a buscar a mi hija”.

No pasaron más de 24 horas en su pueblo natal de San Juan de los Morros, en el estado llanero de Guárico, pleno centro de Venezuela. Vieron rápidamente a la mamá de Chamita y al hermano menor de ella, de 14 años, que resolvió que se iría con ellos para Ecuador. Luego fueron a recuperar a la niña. La encontraron desnutrida y con unos morados extraños en la piel. El 24 de abril de 2021, ya en camino hacia la frontera, Chamita subió varias fotos de la familia en su página de Facebook, y escribió el siguiente comentario: “Mis niños bellos, gracias a Dios los dos conmigo”.

Cuatro días después, empezarían las marchas y protestas contra la reforma tributaria y por el Paro Nacional en Colombia, que terminarían desbordándose en bloqueos, saqueos, y la parálisis de varias zonas del país. El Negro, Chamita, el hermano y los dos niños no sabían lo que les esperaba, no estaban enterados de las noticias. Cruzaron por Arauca, pasaron por Tunja, Boyacá, y el 4 de mayo venían caminando tranquilos –con dos perros callejeros que se les pegaron, Coco y Niña– cuando llegaron a Gachancipá, el municipio más pequeño de Cundinamarca, lugar de paso estratégico que conecta a Bogotá con el norte del país y uno de los lugares más afectados, en esos días, por lo que a ellos les pareció que era “una revolución”.

“Nos dijeron que si seguíamos caminando nos iban a quemar”, cuenta Chamita. No había nadie circulando, ningún carro, ningún camión. Nadie podía pasar a pie tampoco porque había rumores de que todo iba a empeorar y que en la noche iban a destruir el peaje de El Roble.

La familia de caminantes se refugió debajo de un puente peatonal, frente a una cauchera o montallantas y a una frutería. Encontraron allí un sofá marrón abandonado, que otros migrantes habían utilizado en su viaje, bien fuera de ida o de regreso a Venezuela, porque como bien lo recuerda un ferretero, cuyo negocio está sobre la vía principal y cerca del puente, durante los primeros meses de la pandemia muchos decidieron devolverse a su país: “Fue una marcha ni la berraca, pasaban y pasaban por la carretera. Todos los días uno veía pasar a las familias. Unas 200”.

Al principio, la gente de Gachancipá ayudaba de manera generosa a los caminantes. En los restaurantes les daban almuerzos gratis, sobre todo si viajaban con niños, porque pensaban que iban de paso. Pero a medida que algunos se fueron quedando en el pueblo, y empezaron a ser “competencia desleal”, porque se ofrecían a trabajar por tarifas más bajas, empezó a surgir cierto malestar contra los venezolanos, que poco a poco se fue convirtiendo en xenofobia: un rechazo inspirado en experiencias particulares –algunos robos, problemas de convivencia con los vecinos– que habían resultado mal y se habían extendido como desconfianza generalizada hacia todos los que tuvieran esa nacionalidad.

Cuando comenzó el paro, la gente del pueblo no tardó en señalarlos también como los culpables de bloquear la autopista y causar desmanes. En Gachancipá había tres puntos con barricadas, trancando la avenida. El primero estaba al lado de una redoma, el segundo a la altura de una bomba de gasolina, y el tercero en el puente peatonal donde la familia había armado su cambuche improvisado.

Ese punto no era el más importante, lo usaban más bien de retaguardia o de “segunda línea”, para que el Esmad –el escuadrón antimotines de la Policía– no se fuera a meter al pueblo. Aún así, arrumaron varias llantas y desde la pasarela peatonal echaron gasolina a chorros para que se prendieran. La situación era cada vez más tensa en ese lugar, y un hombre gordo, con una chaqueta de la alcaldía, que pasó por el puente, les dijo que se fueran del pueblo, que no querían ver más venezolanos en Gachancipá.

El Negro y Chamita habían forrado con plástico su cambuche, para tratar de protegerse del frío, pero nada los protegía del humo. Fue por eso que, en un momento dado, El Negro se metió a la barricada a tratar de correr una de las llantas. “Estaba pegando muy fuerte y los niños se estaban ahogando”, dice.

Cuando el Esmad llegó a disolver la protesta y la barricada, lanzaron gases lacrimógenos. Por fortuna, un empleado que trabajaba en la cauchera de enfrente les hizo señas para que entraran y se refugiaran en el taller. El dueño del negocio confirmó la versión de la pareja venezolana. Yerson, un ex empleado suyo, les había dado refugio en ese momento.

José Niño, dueño de la frutería frente al puente, se acuerda de la familia, que habla muy bien de él, porque les daba frutas a los niños y hasta les regaló un coche de bebé. A Niño no le consta que El Negro hubiera participado de los bloqueos, nunca lo vio rompiendo una vitrina o dañando un carro, ni enfrentándose a los guardias, pero en esos días vio que otras personas habían compartido información sobre los vándalos en uno de sus grupos de Whatsapp –donde circulaban toda clase de versiones, a veces ciertas, a veces falsas– y entre las fotos compartidas había una de El Negro. “Simplemente era una foto de él, tomada desde el puente, pero no se veía en la foto que estuviera vandalizando”, dice.

El Negro y Chamita dicen que unos colombianos que participaban de los bloqueos y los disturbios les ofrecieron plata: 10.000 pesos a cada uno por meterse en el bochinche, a tirar piedras y palos o a romper avisos de prohibido parquear o de los negocios al lado de la vía, como la frutería del señor Niño. Nunca aceptaron, no querían meterse en problemas, y menos con la persona que mejor se había portado con ellos dándoles mangos y manzanas a los niños. “Nos daba leña para cocinar”, añade el hijo de Chamita.

Luego de que terminaron los enfrentamientos, decidieron que era mejor no volver al cambuche debajo del puente. A la salida del pueblo hay un viejo matadero y plaza de mercado donde antes habían acampado cientos, quizás miles, de venezolanos que han tomado la misma ruta, y que parece un camposanto de objetos abandonados: zapatos sin cordones, camisetas viejas, juguetes dañados, un colchón inmundo con la mitad del relleno afuera... Allí se quedaron con otras dos parejas de caminantes, dos niños, un tío y su sobrino, a partir del sábado 8 de mayo, día que Rosita celebró con un nuevo comentario en su muro de Facebook: “Gracias a Dios voy a pasar el día de las madres con mis dos hijos”.

“En lo que llevaba aquí, nunca había visto a una patrulla de Migración Colombia, pero la vimos el sábado, como a mediodía, tipo una o dos,” dice el señor Niño. El señor de la ferretería también la vio cuando pasó frente a su negocio: “Pasaron y estuvieron en la casita abandonada, al final del pueblo”.

Los agentes de Migración y de Policía llegaron al viejo matadero y les pidieron papeles a todos. “Recojan todo”, les dijeron, y los sacaron de allí.

El Negro dice que uno de ellos se le quedó mirando fijamente. “¿Y qué hice?”, le preguntó, nervioso. Le contestó que estaban verificando porque una gente del pueblo lo había identificado. “Que me habían visto en el bochinche, que me habían reconocido porque tenía un gorrito, pero había mucha gente ahí con gorritos de todos los colores porque hacía frío”, explica.

A El Negro, a otro que le decían El Chivo, a Boris, a una muchacha y a su sobrino, y un colombiano que describen como “catirito”, se los llevaron para la estación de policía. A todos los soltaron menos a El Negro, quien pidió que le enseñaran las fotos y los videos que tenían, con drones y todo. “Yo quería ver las pruebas, porque lo único que podían tener de mí en el bochinche, era cuando me había metido a correr los cauchos que se estaban quemando”.

Chamita estaba desesperada, se había quedado sola, con tres menores de edad a su cargo en ese pueblo de la sabana de Bogotá, el altiplano que se extiende más allá de la ciudad, cuyo nombre hasta le costaba pronunciar. No tenían donde dormir, así que regresaron al matadero abandonado donde habían hecho la redada. Ese domingo llovió todo el día y ella tampoco paró de llorar.

Tuvo noticias de su esposo varias horas después. Lo habían trasladado en la patrulla hasta el edificio principal de Migración Colombia en la calle 100 de Bogotá y lo habían metido en una celda. Uno de los custodios le había prestado su teléfono: “Toma, llama a tu mujer”.

No duraría mucho ahí, porque el lunes en la noche le dijeron: “Mañana te vas temprano”. Le pidieron firmar unos papeles rápido, que no leyó con cuidado, porque pensó que lo iban a soltar. Al día siguiente se enteró que lo iban a mandar a Venezuela.

En el vuelo de Avianca de Bogotá a Cúcuta –capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con el estado venezolano de Táchira–, el martes 11 de mayo, viajaba la pasajera Marcela Cáceres. “Entré al avión y vi que montaron a un chico con gorrito de lana que se veía muy afligido”, dice. Lloraba mucho y ella no se aguantó las ganas y le preguntó, desde su asiento: “Hola, ¿te pasa algo?”.

El Negro trató de hablarle, medio a escondidas, porque detrás de él venía el custodio de Migración, pero ella no le entendió nada. Le pasó su teléfono Samsung Galaxy con un mensaje escrito que decía: “ESCRIBA SU NOMBRE, CÉDULA, TELÉFONO DE CONTACTO Y QUÉ LE PASÓ”.

Cáceres le preguntó si él había hecho algo malo en las protestas, si había cometido un delito. Y él le respondió llorando que no, que le juraba por Dios que no había hecho nada malo. Que había pedido ver el video y que nunca se lo mostraron. Que en su país ya había muchos problemas para venirse a meter en más problemas en otro.

Antes de que el avión despegara, Cáceres llamó a unos amigos que trabajaban en asuntos migratorios en Norte de Santander, a ver si podían ayudarlo cuando aterrizaran. Y llamó a Chamita. Le avisó que El Negro iba en el mismo avión con ella. Que por favor le avisara a la familia de él que iba en camino a Venezuela y lo que le había pasado.

Cuando aterrizaron en Cúcuta, Cáceres decidió abordar al funcionario de Migración y le preguntó por qué lo estaban deportando. El funcionario le respondió: “Señorita, ese no es su problema”. Ella insistió. Entonces le respondió que la información que tenían era que él había estado “ocasionando daños a bien público”.

Lo único que Cáceres pudo hacer en ese momento fue tomarle fotos a El Negro cuando lo sacaron del avión y se lo llevaron en otra patrulla migratoria para el puente fronterizo.

Era mediodía, o un poco después, cuando lo entregaron a un funcionario del Saime, el organismo venezolano de identificación y migración, al otro lado del puente, y escuchó que el funcionario de Migración Colombia le decía a su contraparte: “Mátenlo, porque no sirve para nada”. Cuando los del Saime vieron que no tenía antecedentes, lo trataron bien. Le dieron comida, le dieron dinero y esa misma tarde El Negro se regresó a Colombia, aunque el funcionario de Migración le había advertido que si lo hacía, le metían 10 años de cárcel.

En el peaje de Los Patios, por donde intentó devolverse, lo pararon, le pidieron los papeles y el funcionario lo miró, volvió a ver la pantalla y le dijo: “La cara tuya es inolvidable” y le señaló su ficha en el sistema: “¿No eres este?”.

El Negro arrancó a correr pero paró cuando vio a dos soldados del ejército apuntándole con sus fusiles. Lo metieron en un autobús y, por segunda vez, en un solo día, lo entregaron al Saime. Su cara aparecería en un portal de noticias local dos días después, con el titular: “#Atención, por participar en acciones violentas fue expulsado hombre de nacionalidad venezolana por segunda vez de territorio colombiano”.

El Chivo decidió acompañar a Chamita y a los niños hasta el edificio de Migración Colombia en Bogotá. No sabían lo lejos que estaban –50 kilómetros o 12 horas caminando– y al anochecer, cuando iban entrando a la capital, por la calle 200, decidieron parar y dormir debajo de un puente. Una señora que vivía cerca y los vio, les llevó sardinas, pan, queso y avena.

A través de Marcela Cáceres, Chamita había logrado contactarse con la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Le ofrecieron asistencia jurídica, le preguntaron si quería que ellos asumieran el caso, como habían asumido otros. Había varias razones y argumentos legales para hacerlo.

Ya habían salido dos sentencias de la Corte Constitucional que analizaban –una en el caso de un japonés y otra de un cubano– cómo las expulsiones afectaban a las familias y había concluido que "la distancia física o la ruptura de lazos filiales que se origina por virtud de una medida de expulsión, inclusive de deportación de extranjeros, padres o madres de menores, legítimamente radicados en el país es, en principio, una barrera innecesaria e inhumana que se opone al disfrute de los derechos fundamentales de éstos, y por lo tanto, no puede ser patrocinada indiscriminadamente por la administración".

En la Sentencia T-530 de 2019, la Corte le advertía a Migración Colombia que debía analizar cuidadosamente el contexto familiar de la persona antes de tomar la decisión de expulsarla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares también han advertido que se deben tomar medidas que protejan a los niños y a los cónyuges durante este tipo de procesos, que pueden resultar traumáticos.

“Ella estaba muy triste, muy mal, en su silencio se le veía la desesperación. No podía creer lo que les había sucedido”, dice Stibaliz Vanegas, de la Comunidad Sant’Egidio de Bogotá que brinda ayuda humanitaria a los migrantes, y conoció a Chamita y a los niños en esos días, cuando se quedaron en un albergue.

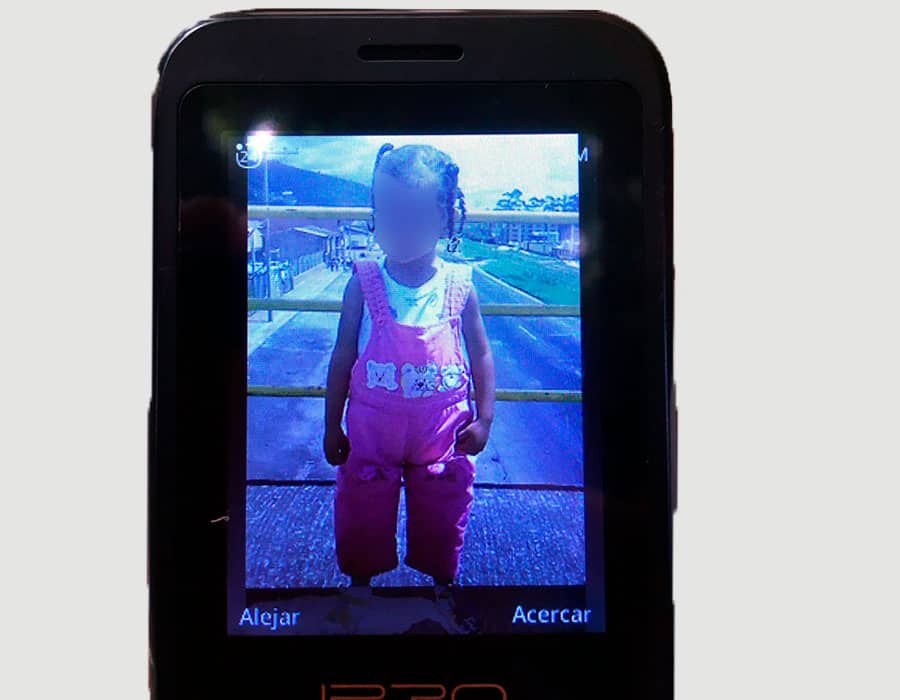

Chamita estaba en shock y no quiso saber nada de abogados, ni interponer una demanda o tutela. Lo único que quería era regresar a Venezuela a encontrarse con El Negro. Además, su hija tenía fiebre, le costaba respirar, le sentía el pecho mal, pero, por la premura, Vanegas dice que los médicos de la organización no alcanzaron a hacerle un chequeo médico a la niña.

Chamita fue hasta las oficinas de Migración Colombia. Pensó que si se presentaba de manera voluntaria con los niños, también los llevarían hasta Cúcuta en un avión, como habían llevado a El Negro. Pero los guardias, a las afueras de la entidad le dijeron que nadie la iba a llevar, que ella tenía que irse por su propia cuenta, que se fuera para el aeropuerto o a la terminal, porque ningún funcionario de la entidad la iba a atender o a ayudar.

Salió descorazonada y luego no podía creer que la comunidad Sant’Egidio, los abogados y otras personas anónimas hubieran hecho una colecta para comprarles los pasajes de bus hasta Cúcuta. Como la frontera oficial estaba cerrada por las medidas para frenar la Covid, pero a la vez no lucía conveniente que Chamita pasara con los niños por una trocha, El Negro cruzó de nuevo y la esperó en La Parada. De regreso, la guerrilla que controla el paso en ese lugar les pidió 50.000 pesos, unos 13 dólares. Chamita le explicó a una guerrillera, vestida con uniforme de camuflaje y de fusil, lo que habían pasado en los últimos días. La muchacha no solo los dejó pasar sin cobrar, sino que les dio cuatro pastelitos para que calmaran el hambre.

En Venezuela no podían quedarse, y menos en San Antonio del Táchira. Durante unos días trabajaron como recicladores y durmieron arrimados en un garaje. Los amigos del Saime le entregaron a El Negro un certificado que decía que había perdido sus documentos y le pusieron otro número de cédula, en caso de que lo parara la policía colombiana, mientras lograban atravesar Colombia y alcanzar Ecuador.

El 27 de junio salieron caminando, pero la niña respiraba mal y vomitó un par de veces. Chamita intentó darle un poco de pan, algo de arroz, pero no toleraba nada. Le dio agua, un poco de jugo y acetaminofén. Cuando iban por Villa Del Rosario, ya en territorio colombiano, preguntaron por un hospital para llevarla, pero no les supieron indicar. Al llegar a Los Patios, muy cerca de Cúcuta, la niña ya no podía más. Gemía, se volteaba, pidió agua y Chamita vio que se estaba poniendo más morada, que le habían salido nuevos hematomas en los brazos y tenía las manos frías. La arropó, le cantó los pollitos y la canción de la casita. La chiquita se durmió y ella se puso a rezar: “Dios es grande y poderoso y ella va a estar bien”.

En un momento, Chamita la cambió de posición, y cuando la alzó y le puso la mano en el pecho, la niña se le desmayó. El Negro la movía, trataban de reanimarla pero no respondió, así que él tomó a la niña, paró a una moto en la calle y le dijo: “Necesito un médico. Mi hija se está muriendo”. Chamita y su hijo pararon una camioneta de Trasan, la empresa de transporte colectivo de Cúcuta, que venía atrás y no estaba en servicio, y le pidieron que siguiera a la moto.

En el Hospital de Los Patios, la doctora Luzaida Sánchez baja la cara y solo comenta que fue “un caso fatídico”, que ella sí lo atendió pero que es la primera vez en su vida que un periodista aparece en el hospital a preguntarle por un paciente. No quiere decir nada sobre la causa de la muerte de la bebé, porque no está autorizada.

Chamita y El Negro dicen que llegó viva. En el hospital los acusaron de maltrato infantil, por los hematomas que tenía y la desnutrición. Pero una enfermera o doctora (no saben si era la doctora Sánchez) les dijo que esas manchas en la piel eran de una enfermedad llamada púrpura. “Yo no sabía nada de eso”, dice Chamita, pensaba que eran secuelas que le habían quedado del mal cuidado de su custodio legal cuando la dejó en Venezuela. Él le hacía amarres a la niña, fumaba tabaco de brujo e invocaba a los babalaos para curarla de “los duendes”.

La Policía llegó al hospital. Los agentes les tomaron los datos y declaraciones. Ella, en su defensa, dijo que si hubiera querido matar a su hija la hubiera dejado morir en el momento de nacer porque broncoaspiró. Lloraba y su hijo también lloraba porque entendió que ya no iba a ver más a su hermanita. A Chamita tampoco la dejaron verla antes de enterrarla. Hubiera querido vestirla de blanco, con unas medias amarillas y la biblia azul oscura que siempre carga, abierta en el Salmo 23: “Jehová es mi pastor, nada me faltará”.

Cuando la señora Rubí, propietaria de la funeraria Nuestra Señora del Carmen, diagonal a Medicina Legal, vio entrar por la puerta a la pareja de venezolanos, sabía que venían a pedir un cajón para su hija. La noche anterior había visto por un canal de noticias local que “unos papitos” que eran caminantes habían maltratado a una niña y había muerto. Se volteó y le dijo a su marido: “Son los mismos”.

El pasado 9 de noviembre, la Fiscalía le contestó un derecho de petición a Chamita, en el que preguntaba por la autopsia de su hija. La entidad le contestó que no tenían registro alguno de la causa, porque su muerte no estaba bajo investigación. Lo más probable era que en el hospital habían concluido que había sido “muerte natural”.

La funeraria les regaló el cajón, el hueco en el cementerio y el transporte en la carroza. Solo les faltó la lápida. Para pagarla, Chamita pidió ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y vendió su pelo largo y negro. La familia está esperando que se la entreguen para emprender el viaje de nuevo. No quieren irse, dejando a su hija en una tumba sin nombre como una N.N., las iniciales adjudicadas a un cadáver sin identificar, en el cementerio.

Esta es la cuarta y última entrega de la serie “Venezolanos, go home”, que Armando.info publica en conjunto con La Silla Vacía.

El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.

Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.

No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.

Entre picos nevados, volcanes y salares, el árido altiplano andino sirve de prueba máxima para los caminantes venezolanos que intentan llegar desde Bolivia a la soñada prosperidad chilena. El campo traviesa lo hacen casi a solas, más a merced que con ayuda de unos 'coyotes' desalmados. Para quienes logran la meta y entran al pueblito de Colchane, después de completar la hazaña de atravesar América del Sur, no cesan las dificultades: además de una hosca recepción y el sometimiento a trámites a veces vejatorios, una ley amenaza ahora con deportarlos. Sus testimonios de valentía y horror merecen ser conocidos.

Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.

La canícula, la polvareda y la sed de Maicao son poca cosa para las calamidades que los inmigrantes venezolanos dejan atrás, a escasos kilómetros, al pasar la frontera entre el estado Zulia y La Guajira colombiana. De hecho, sobre la propia raya fronteriza pueden encontrar consuelo y paliativos materiales para sus penurias en el campamento de desplazados que Acnur, agencia de Naciones Unidas, mantiene allí. Pero el albergue cuenta 350 cupos para 53.000 candidatos, y las reglas son estrictas: solo se puede permanecer un mes con la excepción de casos especiales. Luego viene el regreso a la precariedad. Muchos optan por volverse invasores y toman parcelas a la fuerza, donde reproducen las condiciones de pobreza que les asediaban desde donde vienen, esperando “a que pase algo” para regresar a Venezuela.

En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.

El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.

Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.

Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.

La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.

Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.